3児の母が自分自身の経験を通じて、衛生士さんが家族や患者さんに伝えられる食育の知識をお届けします。

Contents

1年で1番寒い2月になりましたね。ウイルスに負けず、暖かく過ごしてください♡

診療サイドで感じる食育の必要性〜切っても切れないむし歯とおやつ〜

1. なぜむし歯になったの?その原因、人によって違うんです!

2. 見逃さないで!口腔中のSOS

3. むし歯にならない食べ方・飲み方を考えよう!

前回のブログでは赤ちゃんの姿勢とお口の関わりについて学びました。

今回の食育ブログは初心に立ち返って、むし歯の成り立ちと指導方法についてお伝えします!

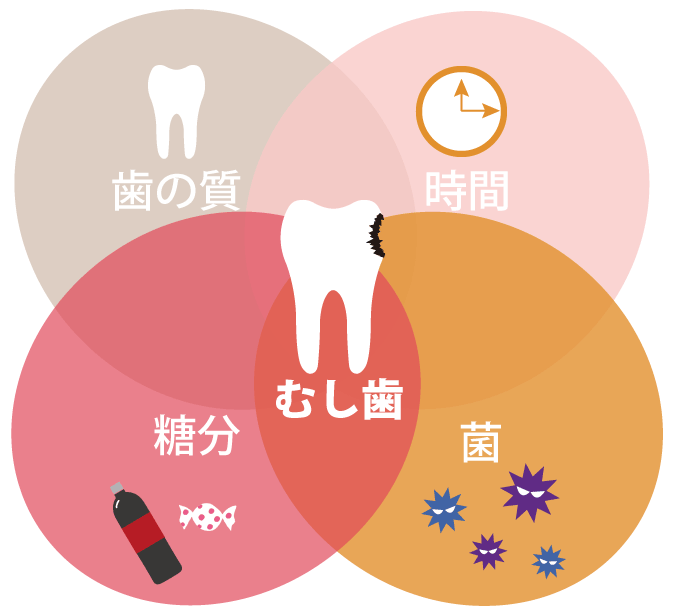

みなさん、この図の名前を覚えていますか?

これはカイスの輪!

歯科で食育についてお話する時にはこの図の理解が欠かせません。

以前は3つの輪を描いたものがよく使われていましたが、最近は「時間」を入れた4つの輪が主流となりました。

むし歯になる原因は、4つ。

この4つの輪が重なり、全ての条件が揃った時にむし歯が発生するのです。

ここで重要なのが全ての条件が揃った時にむし歯が発生するという部分!

つまり、4つ全ての条件が揃わなければむし歯にはならないのです。

もう1つ大切なことは、この4つの輪の大きさは人によって異なり、大きい輪もあれば小さい輪もあるということ。

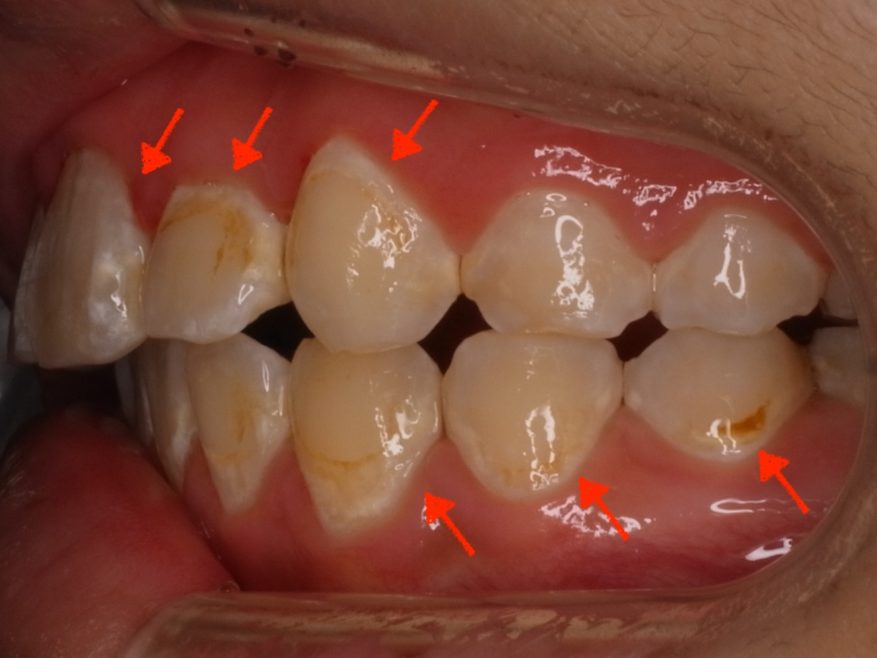

歯頸部や隣接面に脱灰したところやむし歯の治療が複数見られたら、頭にビックリマークを出して要チェック!

こんな時は、TBIを始める前に食事内容を確認しましょう。

食生活について質問をすると、よく返ってくる言葉があります。

「間食はあまりしません」

ここで、そのまま“あまりしない”の言葉を聞いたらもう一声かけてみましょう!

「アメやガムはどうですか?」

こう聞くと、

「それはよく食べる」

という声が返ってくることがよくあります!

患者さんにとって 間食=お菓子 なので、アメやガムなど小さいものは間食としてカウントされていないことが多いのです。

ですが、私たち歯科衛生士にとってアメやガムこそむし歯の要因!

必ず確認するようにしましょう♪

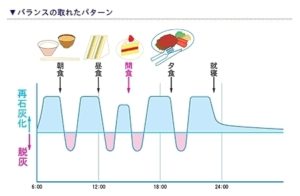

今度はこの表を見てみましょう。

(引用元:アパガード)

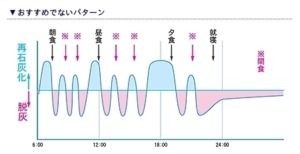

これはステファンカーブを描いた図です。

ステファンカーブは、食事をした時のお口の中のpHの揺らぎを表しています。

普段は唾液によって中性に保たれているお口の中に食べ物が入ってくると、pHが酸性に傾きます。

pHが5.5以下になると、エナメル質が溶け始め脱灰が始まります。

これがむし歯の始まりです。

pHが酸性から中性に戻るのにはおよそ20分ほどかかります。

この20分の間にまた新たに食べ物がお口の中に入ってくると、pHは酸性に傾いたままとなりさらに脱灰が進んでしまうのです。

患者さんに伝えて欲しいことは、

“お口の中に食べ物が入っている時間が長いこととその回数が多いことがむし歯のリスクになる!”

ですから、お口の中で少しずつ砂糖が溶け出すアメやガム、キャラメルなどはむし歯になりやすいのです。

また、ジュースなどの甘い飲み物をだらだら、ちびちびと長時間にわたって飲むこともpHを下げる要因となります。

お子さんであれば、「カルピスやコーラ、オレンジジュースをよく飲んでいない?」

学生さんなら、「ガムやフリスク・スポーツドリンク・カフェオレなどをよく口にしていない?」

社会人の方には、「缶コーヒーや栄養ドリンクをよく飲まれますか?」

高齢の方には、「野菜ジュースやのど飴などを口にされますか?」

と具体的に確認すること!

患者さんの年齢や趣味・部活などから生活背景を想像し、ゲームや勉強・車の運転中などにだらだら飲みをしていないかどうか重ねて問診し、患者さんと一緒に生活を振り返ってみましょう!

食事に関して問診したり、むし歯との関わりに関して患者さんに説明すると、皆さん「甘いものは食べちゃダメなんだね」と悲しそうな顔をされることがありますが、そんなことはありません!

もちろん食べ過ぎには注意が必要ですが、砂糖は体にとって大事なエネルギー源です。

心も体も幸せにしてくれるあまーい砂糖と上手く付き合っていく方法を患者さんにお伝えしましょう🎵

おやつ=副食と考える

特に乳幼児期は、胃がまだ小さく一度にたくさんご飯を食べることができません。

時間を決めて、お菓子ではなく身体を作るのに必要な栄養素も摂れるメニューにすることがおススメです。

副食と言っても頑張らなくて手軽にできるメニューをご紹介!

もちろん大人の方のおやつにもなります。

保育園などでも取り入れられています♪

チーズ、ちりめんじゃこ、おにぎり、蒸し芋、昆布、いちご、バナナなどの旬のフルーツなど

1日2回 10時と15時ごろ

(1歳児さんには、手づかみ食べの練習にもなります!)

焼きそば、おにぎり、大学芋、みかん、いちご、りんごなどの旬のフルーツなど

1日1回 15時ごろ

(フォークも上手に使えるようになり、お箸にも興味の出て来る頃です。

大人が使っているものに興味を示したら、お箸をフォークと一緒に出してみるタイミングです♡)

毎日頑張らなくてもたまには甘いおかしを楽しんでもOKです!

甘いものを楽しむときは時間をコンパクトにしてみたらどうでしょう?

おやつの時間を決めたり、食後のデザートとして食べればステファンカーブの揺らぎを少なくすることができます!

人間は、口から食事を摂り、栄養を摂取することで健康な体を保っています。

お口はまさに健康の入り口。

楽しい食事をいつまでもご自分の健康な歯で食べていただくために、頑張りすぎない食育をブラッシング指導やフッ素の必要性と同じように歯科から伝えていきましょう!

3児の母が自分自身の経験を通じて、衛生士さんが家族や患者さんに伝えられる食育の知識をお届けします。

歯科衛生士の診療に

役立つ情報を発信!