みなさんこんばんは。

今夜のブログは更谷が担当いたします!

近頃ラプトレOSAKAにて

パウダーメインテナンスのレッスンを担当させていただくことが増えています。

そこで改めてパウダーメインテナンスの基本について学んでみましょう。

Contents

パウダーメインテナンス、効率よく、的確にできていますか?

まずは、自分が使用しているメーカーを確認して下さいね。

この動画で振り返りながら、一つずつできているか確認してみましょう!

パウダーメインテナンスのメリットとして

『低侵襲であること』が言われていますが、やみくもに使うのではなく患者さんの状態に合わせて使用することが大切です。

事前の聞き取りで口内炎やアレルギーや呼吸器系疾患などの有無を確認し、使用できるかを確認すること。

また、炎症の大きい部位、排膿や急性炎症のある部位には使用できませんので、診査、検査結果から判断しましょう。

『低侵襲であること』をより意識するとすれば、パウダーの使用が必要であるかないかをアセスメントすることも大切です。

不必要な場所に当てすぎないためにも染色を行いましょう。

パウダーを当てるべき部位が可視化されることで、低侵襲・時間短縮・節約・効果性を期待できます。

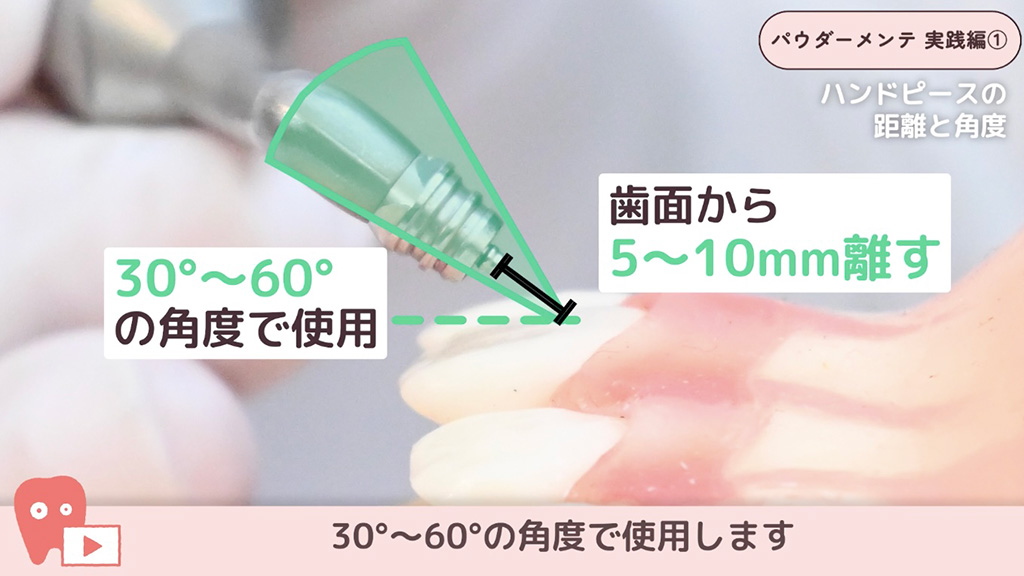

ラプトレOSAKAで使用しているNSK社のVarios combi Proだと、

歯牙に対して30°~60°の角度、5-10mmの距離で使用します。

バイオフィルムの除去もしくは軽微ステインの除去かなどによっても、少しずつ違いがあります。

各メーカーによっても歯牙への当て方や角度、距離などに違いがあるため、

使用している機材の特徴を理解した上で使用しましょう。

現在使用されているパウダーは大きく5つ

それぞれ粒子のサイズに違いがあり、

縁上方向に向けて使用するもの、

縁下方向に向けて良いものがあります。

目的によって使い分けましょう。

また、重炭酸ナトリウムは高血圧の方には使用を避けるよう注意が必要です。

Q. スケーリングとパウダーの順番はどちらが先?

A. パウダーは加圧エアーでパウダーと水を吹き付けるものです。

歯周ポケットや超音波スケーリング後の微細な損傷から空気が入り込むと

皮下気腫を起こす可能性があります。

気腫リスクを最小化する理想の順番は、パウダー→スケーリングです。

大きな炎症や歯肉の微細な損傷がなければ見た目の仕上げ重視で、

スケーリング→パウダーで使用されていることもあるようです。

安全性を重視するのであれば先にパウダーでバイオフィルムを除去することを

メーカーも推奨されています。

近年は、できるだけ低侵襲なケアが重視されるようになってきました。

現在のエビデンスでも、エリスリトールやグリシンを使ったパウダークリーニングは、従来の歯ブラシや研磨ペーストよりも歯や歯肉への負担が少ないとされています。

また補綴物やインプラントにも安心して使えると言われているため、

今後ますます需要が高まっていくと考えられます。

パウダーメインテナンスは今も進化し続けている分野です。

知識をアップデートしながら使いこなすことで臨床の幅も広がります。

患者さんに安心して通っていただけるようなプロケアにつなげていきましょう。

9月に入っても大変な暑さが続いていますね。

それでも夏が大好きな更谷は、2025年も思いっきり夏を満喫しています!

風鈴作りを体験したり、お家で縁日ごっこをしたり、

夏ならではの遊びを楽しみました。

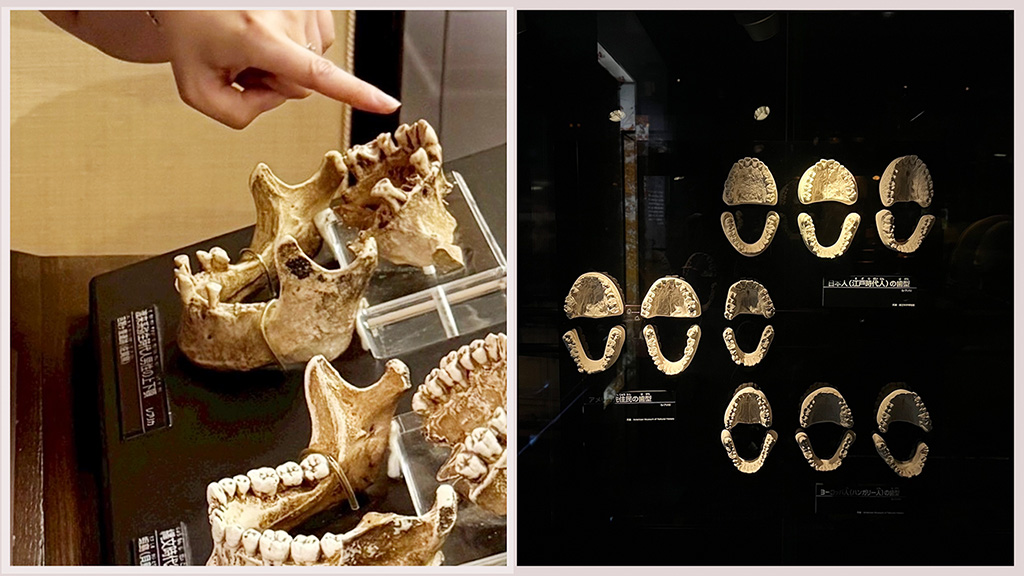

そして今年の夏休みは、ずっと行ってみたかった東京国立科学博物館へ。

1日ではとても回りきれないほどの広さと展示物の多さに驚きました。

休みの日でもつい歯の展示に目がいってしまいます。笑

歯の展示物が非常に多く、

歯や顎骨は歴史を知る大切な媒体なんだなぁと実感しました。

たくさんの貴重な展示物が大切に保管され間近で見られる場所があるなんて、

とても感動しました。

建築も素晴らしくて注目です〜✨

ゆっくりじっくり見て回るには、数日必要かもしれません。

また必ず行きたいです!

今週は久々に登場のSRPレッスン!

左下3番 舌側遠心は歯冠が唇側に膨らんでいて、さらに根面には窪みも多い――

そんな “器具が当てにくい代表部位” を徹底解説します。

動画では、

を実際の操作映像つきで確認できます。

特に側方圧のコツは必見です!

「当たっているつもりで当たっていない」ことが多い舌側遠心。

ミラーでの確認・ポジショニング・器具操作、

この3つを軸にトレーニングを積めば、きっと精度が変わります。

自分の操作と照らし合わせながら、ぜひチェックしてみてください!

▼こんな方におすすめ

患者さんの「想い」に寄り添えていますか?

今回のレッスンでは、補綴コンサルを通して見えてくる「その人らしさ」や「本音」にどう向き合うかを、実際のエピソードとともにご紹介します。

「前は補綴したいと言ってたけど、今は違うかも…」

「費用で悩んでるけど、本当はどうしたいのか?」

「運が悪いから…と不安を抱える患者さんにどう寄り添う?」

そんな揺れ動く気持ちを、どう受け止めて、支えられるのか。

単に説明して終わりではなく、「一緒に悩んで、一緒に前を向く」。

その積み重ねが、患者さんの信頼と安心につながることを、改めて教えてくれる内容です。

診療の現場で、きっと誰もが出会う “悩み” や “モヤモヤ”。

この動画を通して、自分自身の関わり方を見つめ直すきっかけになるかもしれません。

▼こんな方におすすめ

歯科衛生士の診療に

役立つ情報を発信!