こんばんは。

今週はチームバックエンドの木部がお送りします。

目鼻がむずむずしてスッキリせずで集中できずの日々を過ごしています。

今年は秋の花粉が長い気がするのですが…気のせい?

少しでもアレルギーを低減させるために、最近は腸活に励んでいます。

Contents

さて本日のブログのお話。

小ボス岡村の “こんなことやりたいねん” の中に『補綴物のメインテナンスのコンテンツを出したい』という提案がありました。

私も補綴メンテもっと深掘りしたい!

でも補綴メンテのことを書いてある本、少ないな…そんなことを思っていたら

ちょうど良いタイミングでセミナーがあったので行ってきました!

今日はそのレビューと補綴メンテでよくある疑問を、できる範囲でお答えしていこうと思います。

セミナーの雰囲気をお伝えしようと思ったのですがお弁当の写真しか撮ってない…

リアルセミナーの醍醐味は豪華なお弁当ですよね!笑

今回は補綴メンテの第一人者である小林明子先生のセミナーに参加してきたので、少しシェアさせていただきます。

小林先生は歯科衛生士と歯科技工士のWライセンスをお持ちなので

歯科技工士目線での材料のお話

歯科衛生士目線でのケアのしかた、患者さんの診かたなど

義歯からインプラント、メンテの概念まで、もりもり盛りだくさんな内容でした!

聴きながらなるほど!とうなずく場面ばかり。

その中でも特に印象的だったのが、先生がいちばんよく受けるというこの質問。

『補綴のメインテナンスってどうやるの?』

わたしもこの疑問を持ってセミナーに参加しました。

その疑問の根底には “落とし方を知りたい” が潜んでいるからとおっしゃっていました。

補綴物は天然歯と同じケアではいけない

というのがわかっているからこその疑問ですよね。

補綴物を傷つけたくない。

じゃあどうやって、何でやれば傷つかずにできるの?というのが、1番知りたいところだと思います。

口腔内をしっかり見て

を見極めて対処することが必要です。

そして補綴メンテだけでなく、メインテナンス全般に言えることですが

メインテナンス=クリーニングではない

この意識が本当に大事です!

補綴メンテってどうやるの?の答えはーー

補綴物をキレイにするのではなく、

長く使っていただくことを目的としてメンテしていきましょう。

『SPTを時間内に終えるコツ』の動画では、

メインテナンスの本来の目的について詳しく説明しています。

プレミアム動画ですが、こちらの動画は会員の方であればどなたでも視聴できます。

A:主に歯石除去の用途での使用になると思いますが、まずはプラスチックやチタン製の手用スケーラーで取ってみて、取れなかった部分にポイントで使用するのが望ましいです。

使用する際は補綴物対応チップ(樹脂/プラスチック系)で、必ず面接触で動かします。

軽圧で短時間の使用にとどめましょう。

補綴のマージン周辺の使用は特に注意が必要です。

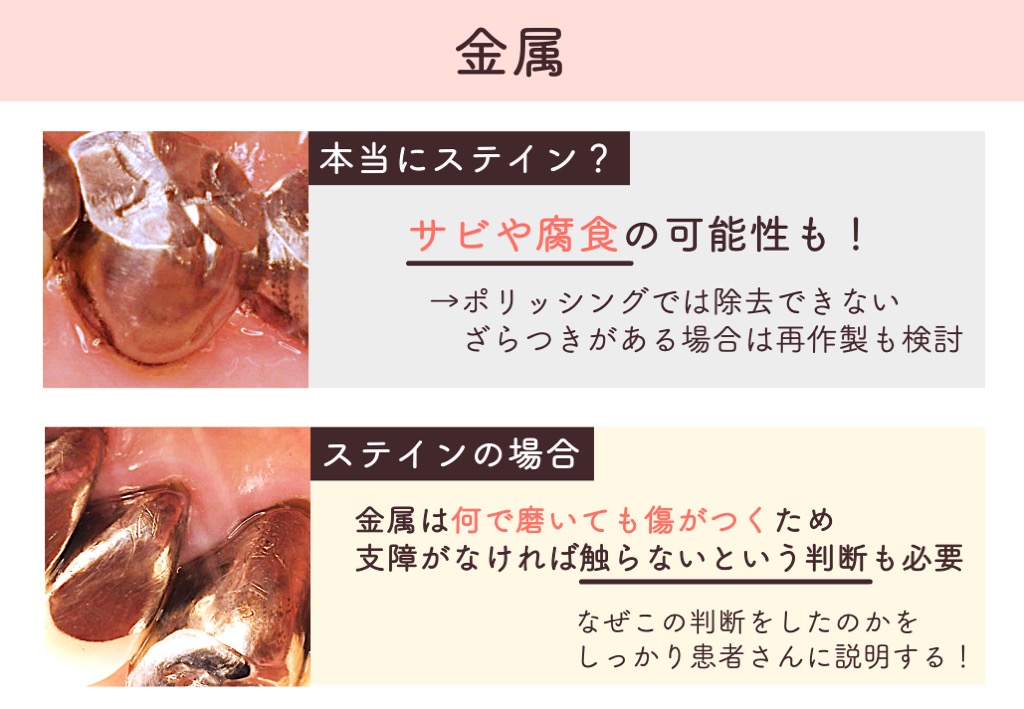

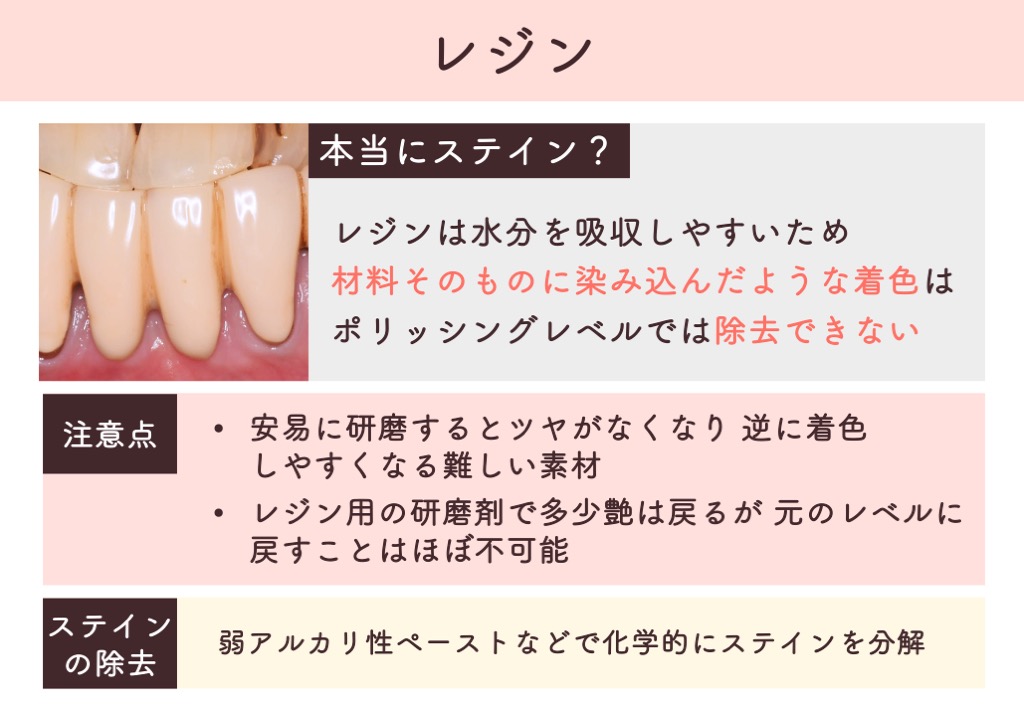

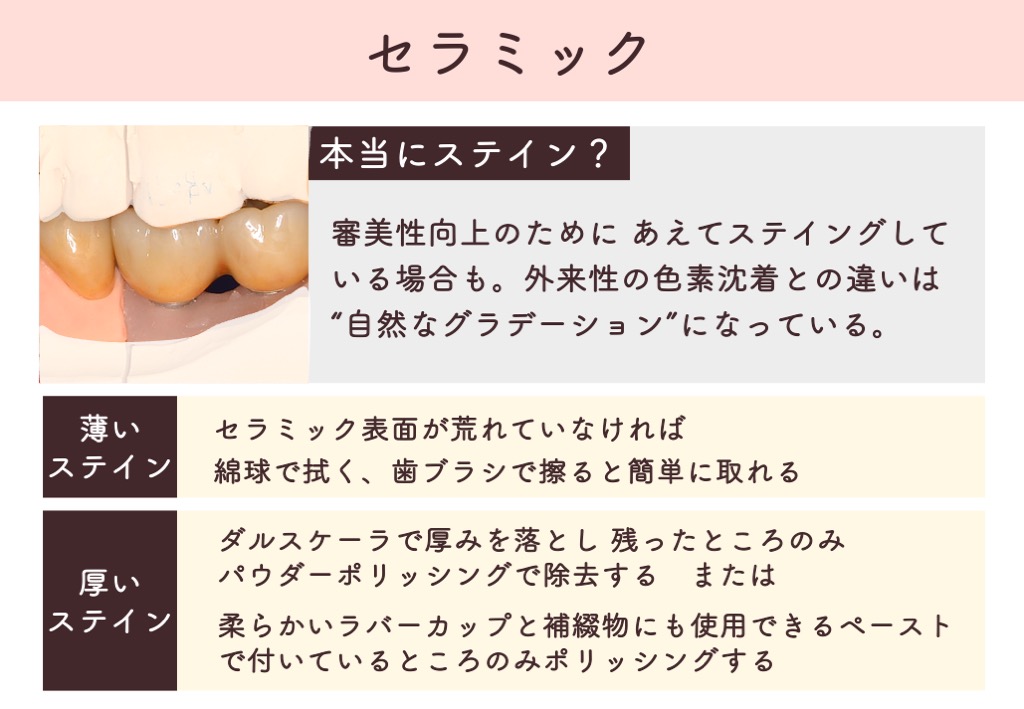

A:まずはそれが本当にステインなのか、

取れる/取れないを見極める必要があります。

また、ステイン自体に病原性はないので、

それを踏まえて除去すべきなのかを考えましょう。

患者さんの希望があれば、

付いているところだけ、取る必要があるところだけを、なるべく侵襲がないように除去しましょう。

A:補綴物に使用する時は、どうしても落とせないステインの除去にピンポイントで使用するのが良いと思います。

パウダーはグリシンよりも粒子の細かいエリスリトールがおすすめです。

最近のパウダーは低侵襲のものが多いため、

補綴物への使用も問題ないとされていますが

沈着物のないツヤのある補綴物に毎回行う必要はないと考えます。

全顎を一連にパウダーで行うのではなく、

補綴部位はあらかじめ歯ブラシなどでプラークを落としてから必要な部分にだけ当てるのがよいでしょう。

⚠️圧・角度・距離はメーカーによって違うため確認しましょう。

慢性気管支炎や喘息などの呼吸器系疾患や妊娠など禁忌確認を忘れずに。

A:RDAは象牙質の削除量の指標であり、

傷つき方を表すものではありません。

そのため、用途が “補綴物に使える” と謳っているペーストを選択すると安心です。

先週のブログで村上が紹介していた

補綴物の仕上げを目的としたペーストですね。

各社色々あるので、調べてみてください。

注意したいのは、研磨〜仕上げまでワンステップで完了するペースト。

使い初めは研磨剤が粗い状態なので傷がつきます。

仕上げ研磨になるまで磨いたとしても、

材料表面の荒れが元通りになるわけではありません。

天然歯のみの使用にとどめ、補綴物の使用は避けましょう。

▼今回の記事の参考文献はこちら!

プロケアの本

https://www.ishiyaku.co.jp/search/details?bookcode=390600

補綴物のケアはもちろん、プロケア全般の知識を得たい方におすすめです。

小林先生が補綴ケアの章を担当しておられます。

デンタルハイジーン2018年6月

材料別に見る補綴物の適切なケア

https://www.ishiyaku.co.jp/search/details?bookcode=093806

こちらも小林先生による記事です。

材料別にもっと知りたい方におすすめです。

エナメル質・象牙質・補綴物のプロフェッショナルケア

https://www.quint-j.co.jp/products/1828

2010年の本なので少し情報が古いのですが、ポリッシングペースト別の研磨力を比較した写真が沢山載っていて面白いです。

エナメル質のケアについて学びたい方におすすめです。

来年の1月にラプクリの会員さん向けに

『自費補綴物のメインテナンス』のwebセミナーを行います。

などを行う予定です。

まだ11・12月のセミナーも間に合います!

詳細はこちら↓

いつもは食欲の秋なのですが、今年は珍しく芸術に目覚めました!

ワインを飲みながら絵を描くというアクティビティに、ちょこちょこ参加しております!

絵の具を使って描くのは高校生ぶりでしたが、先生が何をしてもポジティブに褒めてくださるので、学生時代には味わえなかった “自由に描く” を満喫しています。

とっても楽しいのでオススメです!

今週は、動画編集を担当している木部が、編集の裏話とともにご紹介します。

今週は、左下1唇側遠心のSRP動画です。

今週は、左下1唇側遠心のSRP動画です。

下顎の前歯のSRPって見やすくて簡単なイメージがありますが、特に1番は歯間がミチミチにつまっていたり、歯肉が薄かったりで意外とアクセスのしにくい部位でもあります。

動画の中で、タイトな歯肉の時にブレードの幅の違いでどのように変わるのかを詳しく解説しているので、スケーラーの選択にお悩みの方、歯肉に優しい施術を極めたいという方におすすめです。

編集でこだわったのが0度挿入のアニメーション。

前歯特有の薄い歯肉にストレスなく挿入させていくというのが伝わるように、下顎前歯のカテゴリーになってから新しく作りました!

岡村が解説している「隅角からスーッと滑り込ませる」というのが伝わると嬉しいです!

Happyかよ先生の動画がいよいよ最終回です。

かよ先生の動画は、4本の動画で完結予定だったのですが、サクッと隙間時間で見られるのが売りのラプレッスン。

皆さんにみていただきやすくなるよう分割したところ、11本という長いシリーズになってしまいました!笑

このシリーズは、かよ先生の飾らない人柄、

ポジティブな考え方、

患者さんに本気で寄り添う姿勢がとても素敵で、メンタルが落ちる春頃は、

このシリーズを編集をしていてとても励みになりました。

今回の動画では、幸せに働く秘訣とコーディネーターの役割の大切さを改めて振り返っています。

「この仕事って最高」と思える瞬間を、ぜひ一緒に感じてください。

歯科衛生士の診療に

役立つ情報を発信!